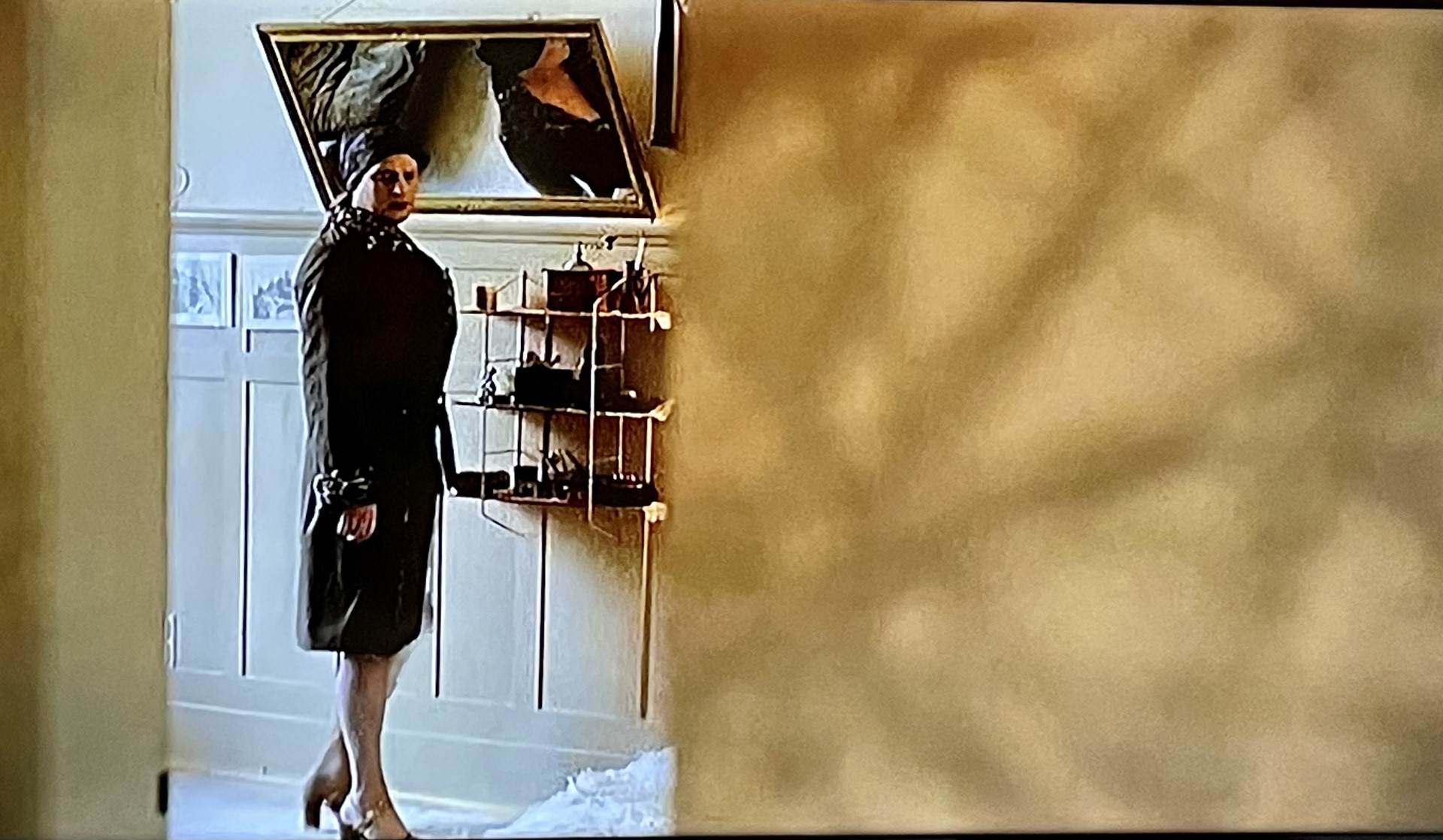

Il 2 aprile 2025 Sonia Bergamasco ha tenuto una masterclass per il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa, nell’ambito dei corsi di Storia del teatro e dello spettacolo e di Storia del cinema italiano. Al centro dell’incontro il film Duse – The Greatest, diretto da Bergamasco nel 2024, a cento anni dalla scomparsa della diva, inserito nel cartellone del cineclub Arsenale.

Sonia Bergamasco, attrice e regista, ha una formazione artistica poliedrica: diplomata in pianoforte al Conservatorio di Milano e in recitazione alla Scuola del Piccolo Teatro, ha esordito in Arlecchino servitore di due padroni diretto da Giorgio Strehler nel 1990, per poi collaborare con Carmelo Bene, Theodoros Terzopoulos, Massimo Castri, Antonio Latella, Thomas Ostermeier e Jan Fabre. Ha diretto spettacoli in cui musica e recitazione si fondono, tra i quali Il Ballo (dal romanzo breve di Irène Némirovsky) e L’uomo seme (riscrittura da Violette Ailhaud), realizzati in collaborazione con il Teatro Franco Parenti. Nel 2017, al Piccolo di Milano, ha diretto Louise e Renée, ispirato a Balzac e con drammaturgia di Stefano Massini. Nel 2022 ha interpretato Martha in Chi ha paura di Virginia Woolf? di Antonio Latella, ruolo che le è valso numerosi premi (Ubu, Le Maschere del Teatro Italiano e Hystrio).