1. L’esordio narrativo

Nel 1926, Elio Vittorini aveva diciassette anni quando vide pubblicato il suo primo articolo sulla rivista di impronta fascista La Conquista dello Stato, diretta dallo scrittore Curzio Malaparte. La stagione iniziale degli scritti vittoriniani fu «caratterizzata anzitutto per l’accentuata prosa e mimesi con il pensiero di Malaparte» (Rodondi 2008, p. XXIV), che gli procurò il soprannome di ‘pseudomalaparte’ (Greco 1983). Verso il 1929 lo stile strapaesano si rivelò troppo stretto per Vittorini che entrò a far parte della redazione di Solaria. Nello stesso periodo lo scrittore confessò a Falqui, con il quale stava lavorando all’antologia Scrittori Nuovi, la sua irrevocabile «svolta» verso la narrativa, le sue motivazioni e i suoi «grandi» esempi: «II mio rondismo s’inquina ... Non era inquinato anche il rondismo dei selvaggi? [...]. Ma non parlare di moda. Proust e Stendhal, spero, sono fuori della moda. Essi fanno i miei maestri» (LAS I, p. XIX).

Per la rappresentazione interiore di «personaggi giovani», era soprattutto il nostalgico Proust che per Vittorini riusciva a rendere in modo esemplare i sentimenti dell’animo giovanile nella scrittura in prosa: «Proust è il nostro maestro più genuino […]. Per mezzo di Proust si è stabilito uno scambio effettivo tra l’Europa e noi» (LAS I, pp. 124-125).

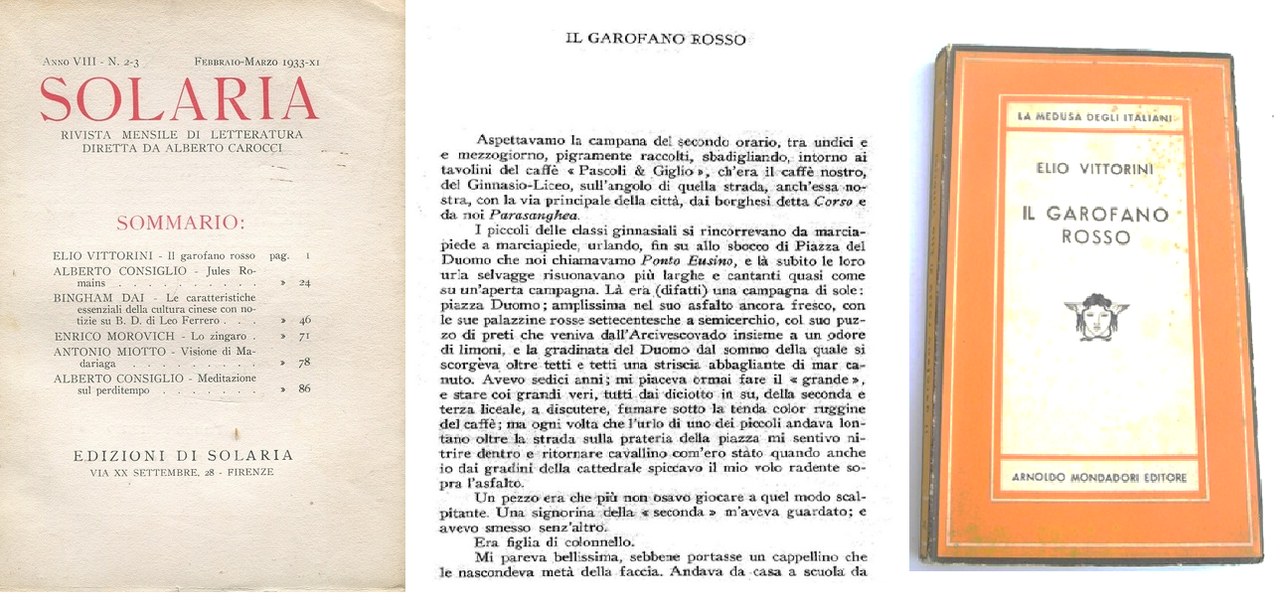

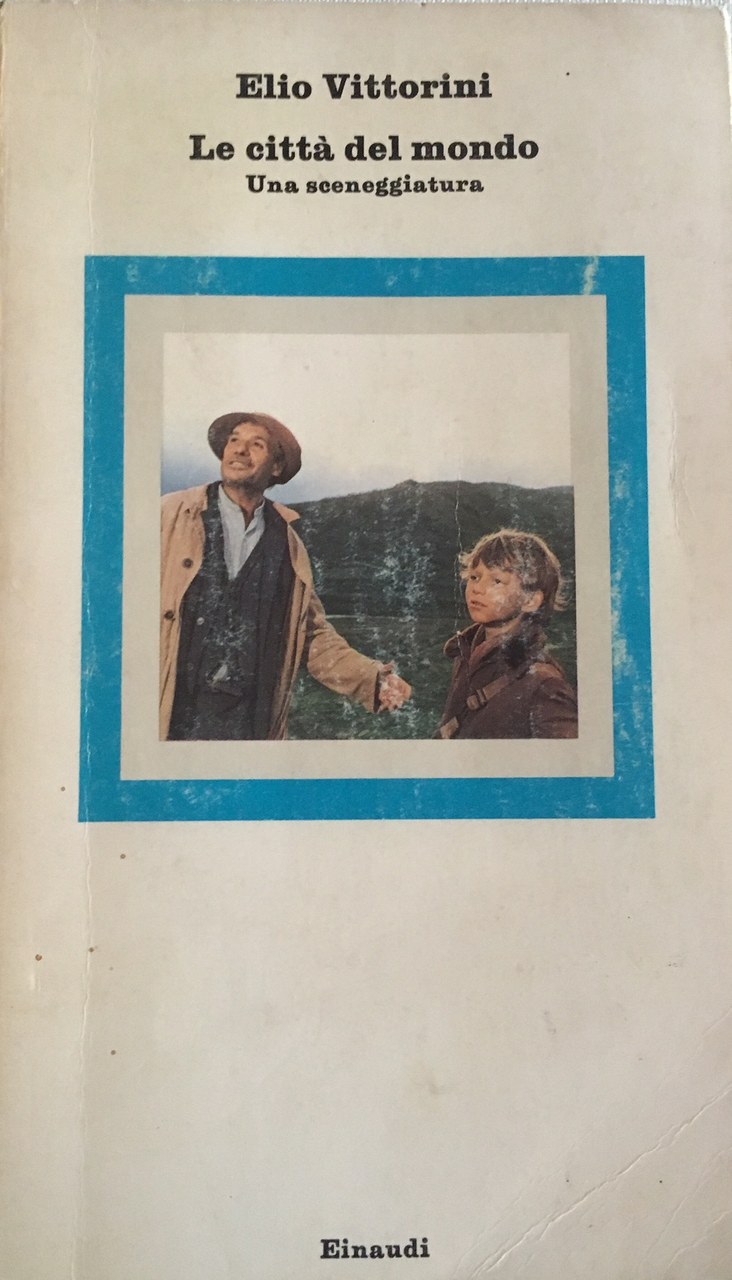

La svolta di Vittorini verso la narrativa divenne ufficiale con la pubblicazione della raccolta di racconti Piccola borghesia che uscì nel 1931 e del suo primo romanzo Il garofano Rosso, pubblicato a puntate a partire dal febbraio del 1933 sulla rivista Solaria [fig. 1].

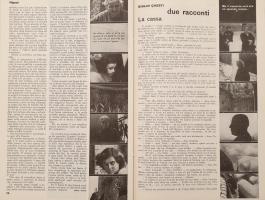

![Fig. 7 [L. Crocenzi], ‘Kafka City’, Il Politecnico, 37, ottobre 1947, p. 11 (particolare)](http://www.arabeschi.it/uploads/Nx200xpontillo2_vittorini_g_fig7.jpg.pagespeed.ic.zuKp_I10tt.jpg)