Nel bel mezzo dell’inverno

vi era in me un’invincibile estate

Albert Camus

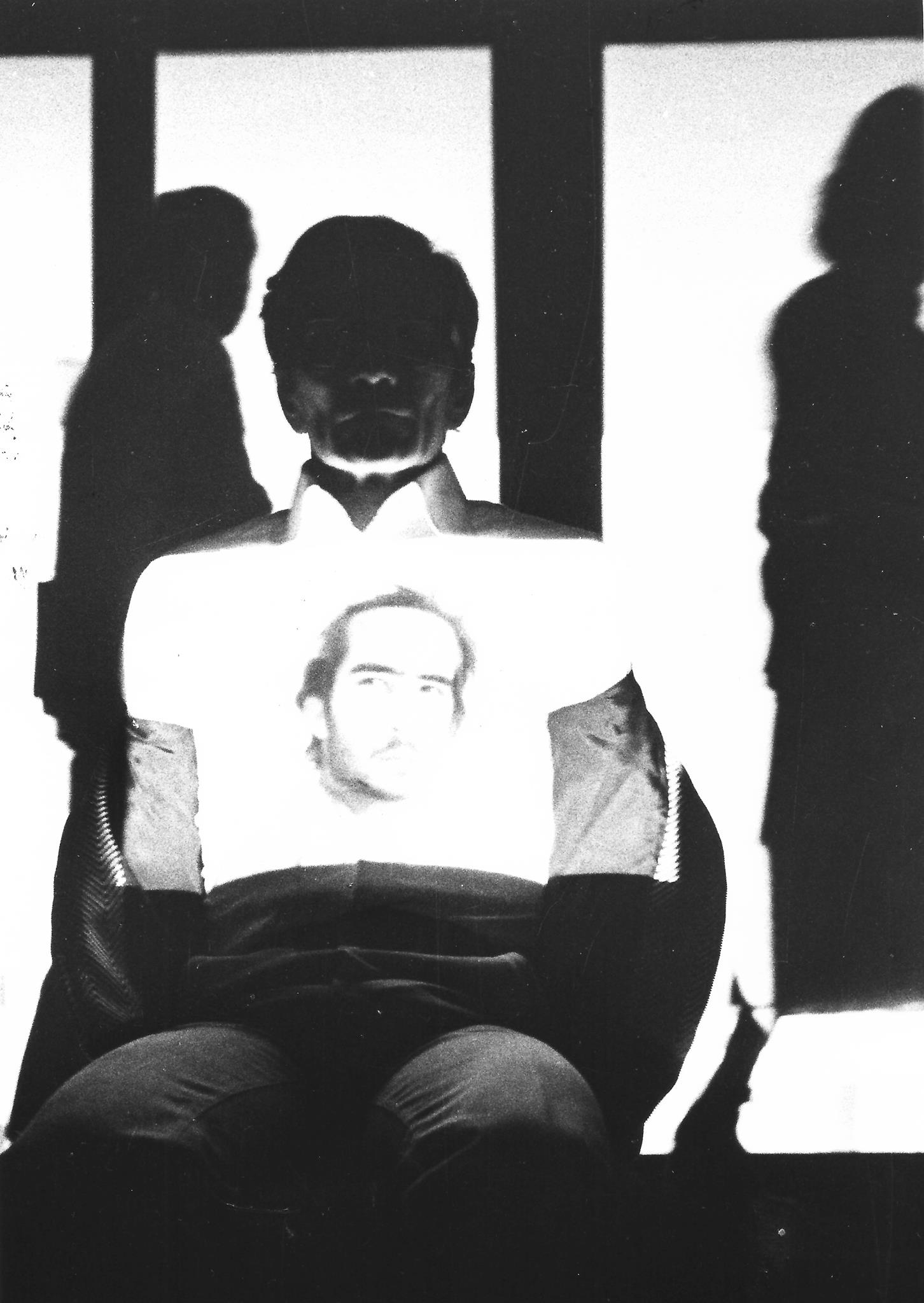

L’esposizione Frida Kahlo. Fotografie di Leo Matiz (in mostra alla galleria ONO Arte Contemporanea di Bologna dal 14 gennaio al 28 febbraio 2016) sorprende per intensità ed efficacia comunicativa. Le immagini dicono sempre qualcosa, sono concepite per comunicare, spesso però nella fotografia la forza dell’evidenza satura la percezione generando un surplus nozionale che riempie la vista ma indebolisce la riflessione: quando la foto Ê»parla troppoʼ, secondo Barthes, non è pensosa, non suggerisce un senso, non induce a meditare. Qui, invece, gli scatti quasi solo in bianco e nero del fotoreporter colombiano Matiz, amico di Frida e del marito Diego Rivera, prendono la via di una comunicazione intima, evocativa, che non rivela, e tuttavia illumina la complessa interiorità della grande artista messicana.

Il percorso espositivo della mostra, articolato in 27 fotografie di diversi formati, alcune ai sali d’argento e altre al platino, non è quindi un vortice di suggestioni visive, ma piuttosto un intenso, quanto riflessivo, itinerario estetico, che consegna allo sguardo dello spectator l’immagine di una Frida inedita, ritratta dal fotoreporter dal punto di vista privilegiato dell’amicizia e della lunga frequentazione, all’interno dell’amata Casa Azul (casa azzurra) nel quartiere natale di Coyoacán a Città del Messico.