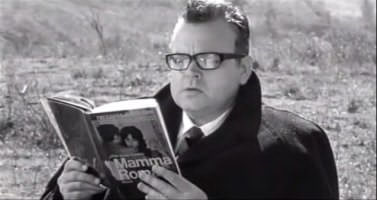

La scelta di Julian Beck per l’interpretazione di Tiresia in Edipo re è un ripiego in corso d’opera. Pasolini scrive la sceneggiatura pensando a Orson Welles, descrivendo il personaggio come un «vecchio uomo, grasso, pesante, segnato dalla vecchiezza su un viso restato infante» (Pasolini 2001a, p. 1006). L’idea è forse quella di tracciare un filo sottile tra i personaggi del regista della Ricotta e dell’indovino di Edipo re, uniti idealmente dalla sagacia dell’intellettuale che osserva stancamente l’inutile agitarsi dell’umanità, con «una dimensione morale, insaporita dall’intelligenza e dalla sua crudeltà consuete: sarebbe stato un Tiresia accusatore», come spiega a Jean-André Fieschi (Pasolini 2001a, p. 2924). Ma Welles rinuncia, optando negli stessi mesi per un altro Edipo re e un altro Tiresia: nell’estate 1967 partecipa infatti alle riprese del film Oedipus the King di Philippe Saville, in cui interpreta proprio il veggente cieco. Così, poco prima, nell’aprile 1967, nel bel mezzo della produzione, Pasolini deve cercare rapidamente un «ripiego» (Chiesi 2006, p. 20).

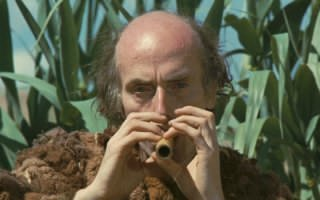

Proprio in quei giorni, dal 5 al 7 aprile, va in scena al Teatro delle Arti di Roma l’Antigone del Living Theatre, la compagnia che due anni prima aveva folgorato Pasolini con una pratica teatrale spregiudicata e coinvolgente, politica e rivoluzionaria, contribuendo alla nascita della stagione della sua scrittura tragica. Nello stesso teatro, l’8 e il 9 aprile il gruppo americano propone anche Le serve. È quasi inevitabile che la folgorazione si rinnovi: Pasolini invita a cena Judith Malina e Julian Beck, di cui elogia l’interpretazione femminile nelle Serve, e propone all’attore di partire subito per il Marocco per interpretare Tiresia, promettendo non solo una regolare paga ma anche, come ricorderebbe Francesco Leonetti (che nel film interpreta il servo di Laio), «un camioncino» (Boriassi 2017-2018, p. 76). Beck accetta, previa «cortese concessione del Living Theatre», come si legge nei titoli di testa: «senza il consenso del clan, infatti, Julian non si può allontanare dalla sua comunità di vita e di lavoro» (Possamai 2011, p. 44).