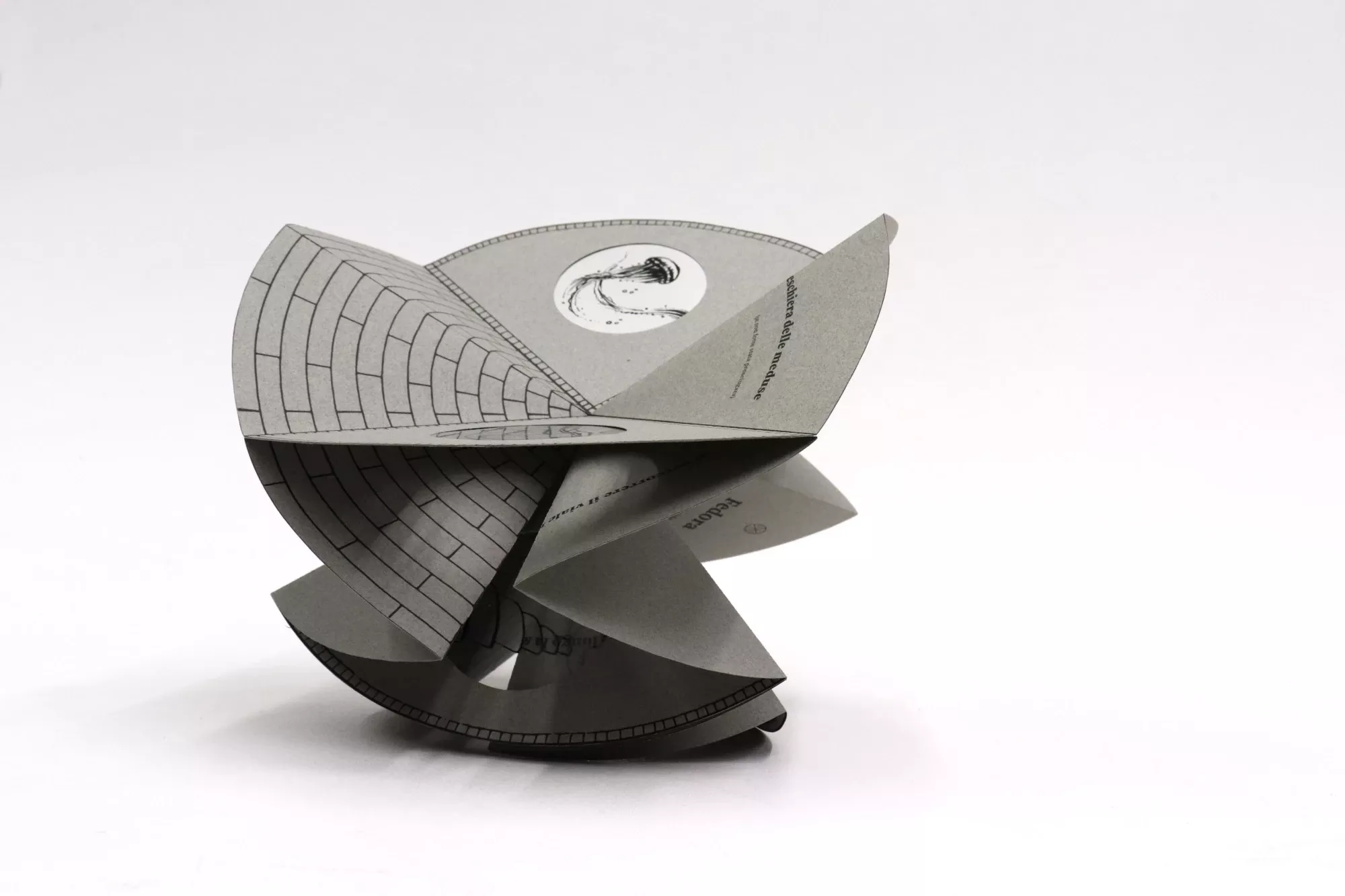

Quarta tra ‘le città e il desiderio’, Fedora non è che una «metropoli di pietra grigia» con al centro un palazzo di metallo (CI, p. 382): nessun altro dettaglio viene offerto direttamente, al Kan e al lettore, nel racconto di Polo. Pure, di essa si inferisce un’immagine in controluce, una descrizione in negativo. Il palazzo contiene, infatti, in innumerevoli sfere di vetro, i modelli in miniatura di un’altra Fedora, progettati invano da qualcuno, in ogni epoca, nel tentativo di renderla la città ideale. L’edificio ha così finito per trasformarsi in un museo di possibilità remote della città immaginata; ipotesi cadute, poiché, mentre venivano concepite, «già Fedora non era più la stessa di prima, e quello che fino a ieri era stato un suo possibile futuro ormai era solo un giocattolo in una sfera di vetro» (ibidem).

Fedora è forse l’esempio più icastico dello sforzo calviniano, affidato in particolare a ‘le città e il desiderio’, di affrancare la scrittura dalle proprie limitate combinatorie, indirizzandola quanto possibile verso «lo spazio di molteplicità dei sogni e dei segni rappresentativi» (Ciccuto 2002, p. 80). Il suo carattere proteiforme, dai contorni malfermi, non si limita a materializzare il desiderio, che pure in questo gruppo – e in specie in Fedora – in sé «è l’illimitato divenire e, in quanto tale, non può essere fissato in una forma» (Zancan 1996, p. 903): paradossalmente informata dalla nostalgia delle sue stesse alternative, la città permette all’autore di suggerire a un tempo l’utilità e la storicità delle utopie. Proprio in questa contraddizione risiede il valore civile, proiettivo, ma allo stesso tempo inevitabilmente velleitario del progetto di ogni Fedora nuova e diversa, dato che «nel momento della sua nascita tale sogno è già superato e può servire alle generazioni future solo come reperto utopico, se non addirittura anti-utopico» (Kuon 2001, p. 32).