D: Tu e Cesare Ronconi avete parlato già diverse volte del vostro percorso che vi ha portati dapprima a creare il Collettivo Valdoca e, successivamente, a trasformarlo nel Teatro Valdoca. Ti andrebbe, comunque, a mo’ di introduzione, di ripercorrerlo brevemente, specie in relazione al tuo percorso personale che si snoda tra le diverse e affini anime di attrice, autrice, poetessa e drammaturga?

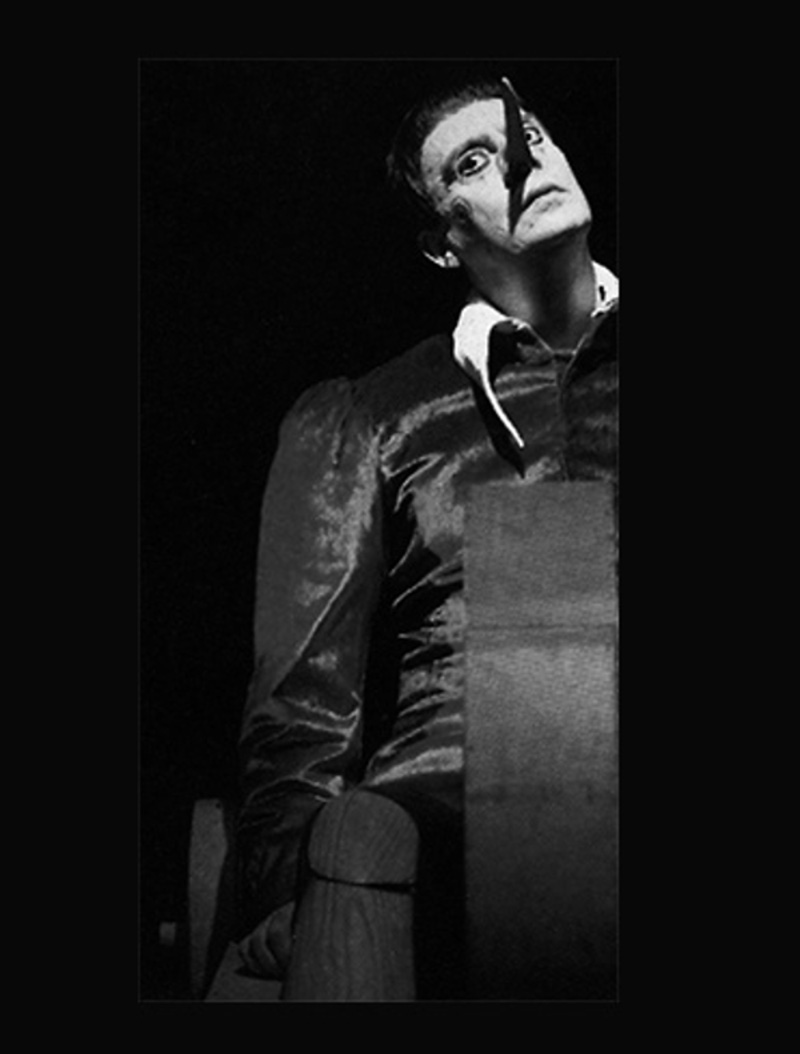

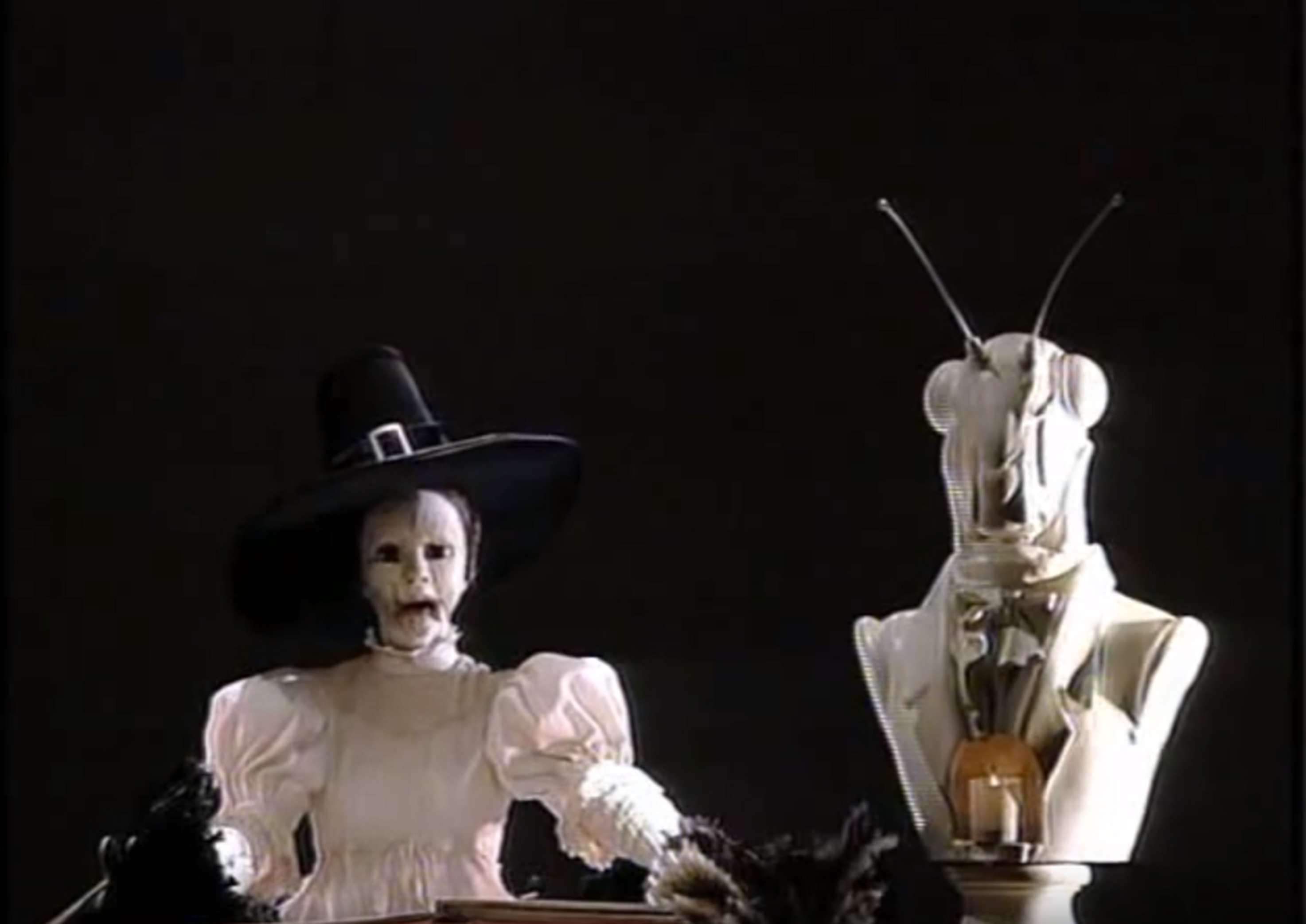

R: La necessità di passare da Collettivo a Teatro è diventata categorica quando Cesare Ronconi ha capito che la regia era il suo ambito d’espressione e non era più a suo agio lì dove si voleva mantenere un imprecisato lavoro d’insieme. Così si è creata una frattura fra chi voleva assumersi un ruolo preciso, riconoscendo in sé quella spinta e urgenza che potremmo chiamare vocazione, e chi invece voleva restare in un indistinto insieme in cui tutti facevano tutto. Io allora facevo l’attrice, non sentendomi tuttavia esattamente nella mia acqua e comunque seguii Cesare e con lui fondammo appunto il Teatro Valdoca. Dopo tre spettacoli in silenzio e un quarto in cui entrarono versi di Milo De Angelis, Eschilo e Paul Celan, Cesare cominciò a sentire il bisogno di una parola che registrasse ciò che accadeva durante le prove, cioè una parola che nascesse al presente, perfettamente calzante coi corpi che dovevano pronunciarla, con le azioni e con tutta la scrittura scenica. E così mi ha chiesto di scrivere, dicendomi addirittura che le parole erano già tutte lì, contenute in ciò che facevamo, nel luogo in cui stavamo concentrati per giorni e per notti. Scrissi i miei primi testi teatrali dapprima con grande tremore e disagio, non sentendomi all’altezza del compito e dunque patendo non poco. Ma poi, dopo un passaggio importante, la mia scrittura è arrivata a piena maturazione e con la trilogia di Antenata ho cominciato davvero a scrivere quelli che posso definire i miei versi.