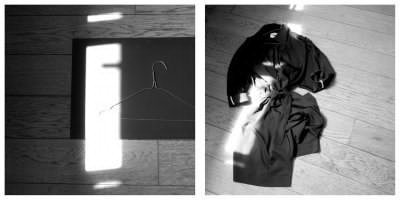

L’abbigliamento è un codice: il modo in cui ci si veste indica come ci si vuole presentare al mondo. E questa è una carta molto forte da giocare in un film: il primo impatto visivo del pubblico è un abito che deve raccontare con immediatezza la vita delle persone e dei personaggi. Non è un caso se in Gomorra quando ci sono inserimenti di personaggi che vengono da altre realtà è subito evidente lo scarto estetico.

Così la costumista Veronica Fragola, responsabile di tutti gli abiti della serie, sia per la prima che per la seconda stagione, racconta in un’intervista l’importanza dell’abbigliamento per i personaggi della serie.

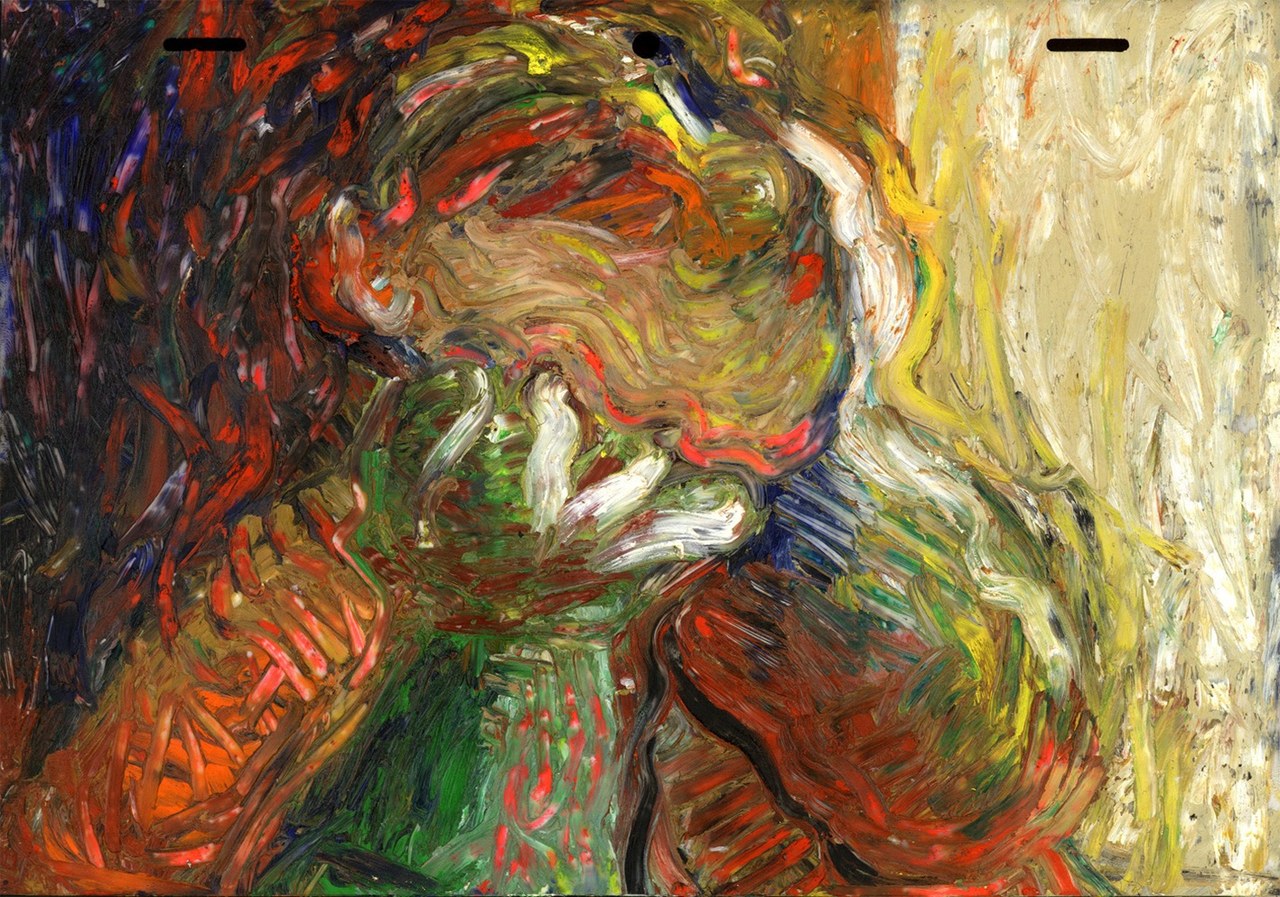

Gomorra - La serie ha suscitato l’attenzione di tutti gli spettatori per il suo realismo nella messa in scena; gli interni utilizzati per la realizzazione delle case di Scampia e Secondigliano da parte dello scenografo Paki Meduri, sono frutto di un lungo percorso di ricerca estetica. Lo scenografo si è documentato attraverso l’osservazione degli arredi delle case dei veri camorristi, degli affiliati e di tutti coloro che in qualche modo vivono attorno all’ambiente della malavita campana. Meduri ha costruito, oggetto dopo oggetto, mobile dopo mobile, l’aspetto di quel mondo con una fedeltà al reale quasi filologica. Nella costruzione questo immaginario tanto fedele al vero, quanto agghiacciante, non è meno importante la progettazione dei costumi dei personaggi, che – naturalmente – si inserisce nello spazio scenico e con questo dialoga, fino a fondersi.